Лейтенант пришел на лодку

В тот период лодка выполняла подледные походы. На борту были всегда гидрографы, работающие на науку, ведущие замеры глубин и рельефа дна, плотности воды и скорости распространения звука, других параметров. Лодка уходила в моря в августе, когда наиболее благоприятная ледовая обстановка. Полностью ввести молодого лейтенанта в курс дела до 20 августа не представлялось возможным, и лодка на эту службу ушла без него. Екименко был временно прикомандирован к другому экипажу однотипной атомной лодки. На свою лодку он вернулся только в конце октября. И на первую боевую службу ушел уже в 1984 году. Заключалась она в том, что предстояло в течение 90 суток пройти подо льдами Северного Ледовитого океана до Берингова пролива, выйти на полюс и дальше в Северную Атлантику. Время похода совпало с самым разгаром холодной войны. На борту лодки были новейшие ракеты «Шквал» с ядерным боезарядом, только что поступившие на вооружение Военно-морского флота.

Вторая боевая служба в 1985 году имела очень важное значение для всего Северного флота, искавшего нехоженые пути в Северную Атлантику. Глубокоэшелонированная линия противолодочной обороны НАТО имела рубеж от мыса Нордкап до острова Медвежий и Фареро-Испанский рубеж от Гренландии до севера Великобритании. Нужно было пройти в Северную Атлантику, обогнув Гренландию через море Баффина. Но сперва, покинув базу 15 августа в сопровождении ледокола, К-524 направилась к архипелагу Земля Франца-Иосифа. Здесь началось одиночное плавание. Подводная лодка впервые подо льдами преодолела мелководья в районе архипелага, прошла над глубоководными котловинами Нансена и Амундсена. Нужно было обойти гидроакустическую противолодочную систему США, способную обнаруживать и распознавать подводные лодки. И такой путь мог пролегать через море Баффина. Граница этого моря на севере проходит между мысом Шеридан (Земля Гранта) и мысом Брайнт (Гренландия). Проход даже надводных кораблей через проливы затруднен из-за их узости и небольших глубин. Для подводных лодок особую опасность таили рифы и банки. Проливы Робсон и Нэрса наша лодка проходила впервые. Лодка шла подо льдами на небольшой глубине по очень узкому проливу. Ни всплыть, ни развернуться невозможно. На борту было два механика, которые несли вахту поочередно. Две недели лодка практически кралась, выискивая путь. Командир дивизиона движения большую часть времени был у пульта управления. Вахты были усиленные. Екименко нес вахту с командиром электротехнического дивизиона, у гребных электродвигателей дежурили мичманы.

Вздохнули с облегчением, только миновав море Баффина, Девисов пролив, море Лабрадор и выйдя в северную Атлантику. Тут же наткнулись на авианесущую группу авианосца «Америка». Сделали проход к ордеру, произвели условное уничтожение цели. Противолодочные силы противника в конце концов обнаружили нашу лодку, но задача уже была выполнена. Лодка пошла своей дорогой. За этот поход командир лодки К-524 капитан 1 ранга Валентин Владимирович Протопопов был удостоен звания Героя Советского Союза, некоторых офицеров наградили орденами «Красной звезды» и «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени. Петр Екименко награжден медалью «За боевые заслуги». Матросов наградили медалями Нахимова. Поход продолжался 80 суток, из которых 54 лодка шла подо льдами. На базу К-524 вернулась в конце октября.

Операция «Атрина» - малая битва за Атлантику

Петру Екименко предложили должность командира дивизиона на одной из двух лодок. Он выбрал К-298 под командованием капитана 2 ранга Н.А. Попкова. Прельщала в том корабле новая материальная часть. Следующая боевая служба началась в 1987 году в рамках операции «Атрина». Суть ее в том, что пять многоцелевых подводных лодок Первой флотилии с интервалом в сутки одна за одной вышли в море на боевую службу, должны были максимально скрытно форсировать противолодочные рубежи, выйти в район Бермудского треугольника для слежения за кораблями НАТО. Таким образом, в марте в Атлантике была развернута завеса из пяти лодок проекта 671РТМ «Щука»: «К-299» (капитан 2 ранга М.И. Клюев), «К-244» (капитан 2 ранга И.О. Аликов), «К-298» (капитан 2 ранга Попков), «К-255» (капитан 2 ранга Б.Ю. Муратов) и «К-524» (капитан 2 ранга Смелков). Командовал операцией командир 33-й дивизии капитан 1 ранга Анатолий Иванович Шевченко. Лодки, не будучи обнаруженными многочисленными противолодочными силами, достигли Саргассова моря и военно-морской базы Гамильтон. А главная цель операции «Атрина» заключалась в демонстрации возможности ВМФ СССР в случае угрозы военного конфликта развернуть у берегов США крупную группировку атомных ракетоносцев с баллистическими ракетами на борту. Политическое значение такой демонстрации трудно преувеличить. Лодки дали себя обнаружить, когда находились вблизи берегов США. Американцы сопровождали наблюдением наши лодки с момента выхода из базы, но у берегов Скандинавии лодки исчезли с мониторов. Их не видели ни самолеты, ни спутники, ни корабли. На обнаружение лодок натовское командование бросило большие силы. Практически началась паника, и натовцы потеряли бдительность в надежде немедленно обнаружить лодки, выставив напоказ все свои средства. Система противолодочной обороны была вскрыта, как консервная банка. Нашим командирам оставалось только наблюдать и фиксировать возможности и тактику противника. В мае все лодки благополучно вернулись в базу. Задумка авторов этого проекта адмиралов Григория Бондаренко и Евгения Волобуева была с блеском выполнена. Главком ВМФ СССР адмирал Владимир Чернавин считал, что эта «малая битва за Атлантику» в 1987 году восстановила международный престиж советского флота. В названии операции не стоит искать какой-то глубокий смысл - это благозвучный набор букв, абракадабра.

Для Петра Екименко 1988 год был примечательным переподготовкой в Обнинске. Он впервые увидел самые современные тренажеры, на себе испытал новейшие методики обучения офицеров. Прибывшие на переподготовку экипажи проходят входной тест. Увы, до 80% офицеров на этом своеобразном экзамене получают «двойки». Екименко оказался среди тех 20%, которые получили оценку «удовлетворительно». После окончания пятидесятидневных курсов тест повторяли, и все видели реальную разницу в уровне своей подготовки «до» и «после». Процесс обучения был для Екименко крайне интересен, он был на отличном счету у преподавателей, но дойти до выпускного теста Петру было не суждено. Буквально за неделю до выпуска его срочно вызвали в Западную Лицу. В телефонограмме значилось: «Нужно срочно выходить на боевую службу. Командир дивизиона по состоянию здоровья отстранен. Выходим через неделю». Всего неделю недоучился Петр, но преподавательский состав Центра, уверенный в его знаниях, с легкой душой отпустил офицера для прохождения дальнейшей службы. Так, уже зимой 1988 года Екименко вышел на боевую службу на борту К-244. Патрулирование несли в Гренландском и Норвежском морях. Вернулись в базу к майским праздникам и всем экипажем убыли в отпуск в санаторий.

Пора ремонтировать корабли, строить электростанции

Перестройка и развал Советского Союза явно обозначили важность для флота своей ремонтной базы. Командование флотилии направило Екименко на 22-й большой судоремонтный комплекс заместителем директора завода. Пришлось освоить искусство докмейстера, лично руководить доковыми операциями и предпоходными ремонтами атомных подводных лодок проекта 949А «Антей». Новая техника, новое поколение атомоходов требовали постоянного повышения квалификации и использования опыта прежних лет. Следующая должность - помощник начальника службы по электрочасти 69-й службы эксплуатации и ремонта кораблей 1-й флотилии подводных лодок.

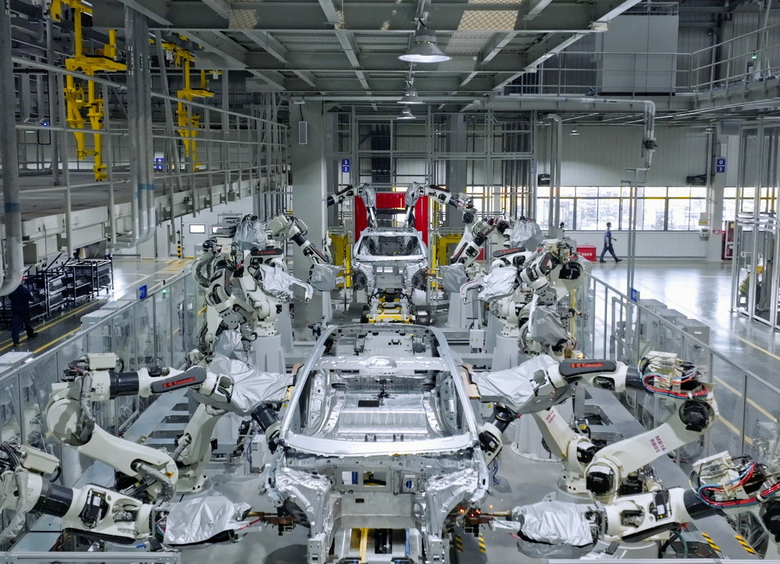

Уйдя в запас, Петр Павлович не расставался с энергетикой. Он был первым главным инженером - техническим директором независимой электросетевой компании Краснодарского края. Накопленный опыт и знания позволили защитить диссертацию и получить звание кандидата технических наук. Участвовал в строительстве и руководил энергетической частью Джугбинской ТЭС, удостоен звания заслуженного работника топливно-энергетического комплекса Кубани. Награжден Почетной грамотой Президента РФ за личный вклад в подготовку и проведение в Сочи XXII зимних Олимпийских игр и XI зимних Паралимпийских игр.

В 2014 году нужно было срочно решать проблему энергообеспечения Крыма и Севастополя. Петру Павловичу поручили возглавить этот проект с нуля. Предстояло определиться с количеством станций, выбрать площадки, провести геологические и историко-археологические изыскания, осуществить разминирование. Выбрали Симферополь и Севастополь. На определенном этапе Екименко настоял на том, чтобы самому сконцентрироваться на севастопольской стройке, а симферопольскую поручить опытному главному инженеру. Сперва в Севастополе рассматривали 15 перспективных участков. Взвешивая все аргументы за и против, Петр Павлович остановил свой выбор на участке восточнее Сапун-горы у села Штурмового. Мощность каждой из двух новых станций должна была составить около 500 МВт.

В роли заказчика, застройщика и генподрядчика выступило ООО «ВО «Технопромэкспорт», входящее в госкорпорацию «Ростех». Работы по освоению территории начались в августе 2014 года совместно с саперами МЧС. Площадку выравнивали и проверяли на глубину до 5 метров. В результате были извлечены минометные мины, артиллерийские снаряды, авиабомбы, гранаты - всего более 150 взрывоопасных предметов. Археологическую часть подготовительных работ взял на себя сотрудник музея-заповедника «Херсонес Таврический» Олег Яковлевич Савеля. Огромный опыт известного археолога позволил оперативно завершить работы. Поисковиков объединения «Долг» под руководством Марины Николаевны Гавриленко пригласили на стройплощадку сразу после обнаружения 27 останков на месте захоронения полевого госпиталя времен обороны Севастополя. Всего было обнаружено около 40 останков в различных частях стройплощадки. Защитники города были перезахоронены на воинском мемориальном кладбище в поселке Дергачи.

Особое внимание было уделено грунтовым водам. Первоначальную площадь участка под станцию в 52 га пришлось чуть сократить для сохранения уникальных виноградников. Для защиты от поверхностных стоков площадку станции обваловали и построили новый ливнесток длиной более 3 км. А вот с учетом сейсмичности района глубину котлована против 3 метров на Симферопольской станции пришлось углубить до 8 метров. Соответственно и бетона на фундамент ушло значительно больше. В самые напряженные дни на стройке одновременно работало до 3200 человек, 115 единиц техники, 17 подрядных организаций.

Артефакты времен Великой Отечественной войны, найденные на месте строительства станции, Петр Павлович собрал в импровизированном музее при главном входе в административное здание. Вне территории строгого контроля заложена аллея Героев Севастополя. Сейчас на алле стоят бюсты генерал-лейтенанта Евгения Жидилова, полковника-артиллериста Алексея Высоцкого, Героев Советского Союза генерала армии Якова Крейзера и гвардии полковника Николая Богданова. На аллее Героев есть фотостенд Бессмертного полка, запечатлевший защитников и освободителей Севастополя, воевавших на полях сражений ВОВ родственников сотрудников ТЭС.

Петр Павлович Екименко, впервые приехавший в Севастополь в 1964 году, отучившийся в севастопольской «Голландии», сегодня счастлив, что ему довелось осуществить в Севастополе такой проект, как строительство Балаклавской электростанции. Эта станция освещает Севастополь. Каждый из двух энергоблоков может вырабатывать по 250 мегаватт электроэнергии. Сегодня Севастополь потребляет чуть больше 200. Есть хороший резерв для нужд города и Черноморского флота. Бывший подводник, капитан 1 ранга запаса и сейчас остался верен выбранной специальности энергетика. Его станция - тому подтверждение.