КЕССЛЕРЫ. НАЧАЛО

- Эдуард Кесслер был первым, кто осел в Крыму, - начинает свой рассказ Елена. - Но в Россию попал сначала его отец, который занимал очень интересную должность. Для меня, как историка, ее название очень смешно звучит: королевский лесничий Пруссии. Пруссия в тот момент не была королевством, но лесничий был королевским! Его лично пригласили в Россию в качестве главного лесничего северных частей российской армии. Илья совсем недавно нашел в архиве Министерства иностранных дел документы, и мы наконец поняли, что это был за человек. У него, с одной стороны, были погоны, с другой стороны - знания ботаника. Он действительно был ботаником. Он приехал в Россию и первым делом изучил все подконтрольные ему территории: что там растет, как растет, правильно или неправильно, что и как нужно высадить. Разбил все это на участки и создал такой многостраничный труд, который срочно было приказано перевести на русский язык и использовать. И приступил он к своим обязанностям в качестве руководителя вот этого всего лесхоза российской армии. Армии тогда жили за счет того, что топился лес и строили из леса. Лес нужен был постоянно, а помимо леса нужно было все, что еще в нем растет. Этим как раз и занимался первый Кесслер - Фридрих-Карл.

На русский манер его стали называть Федором. Ему подчинялись территории Новгородской губернии, все санкт-петербургские и более северные леса в Архангельске - весь север. Проживал же он с семьей в имении Алексея Аракчеева Грузино (того самого Аракчеева, давшего название целой исторической эпохе в России).

- Мы не нашли точное название его должности в России, - подхватывает рассказ Илья, - что-то типа «управляющий лесом в армиях». Насколько я могу понять, это очень серьезная должность, и документы о деятельности Фридриха Кесслера неслучайно хранятся в МИДе. Там множество документов, связанных со всеми иностранцами, которые приехали на российскую службу, и насчет них запрашивались документы, подтверждающие происхождение.

- Сам Фридрих-Карл, - продолжает Елена, - в Крыму не был ни разу. В Россию он привез младших детей, но мы еще не проследили историю остальных, а вот про двух знаем хорошо. Это Карл Федорович Кесслер, известный русский зоолог, и Эдуард Федорович Кесслер, тот, который как раз осел в Крыму. Это первый владелец замка на Салгире. В Крым он приехал уже во второй половине века, когда вышел в отставку, и, скорее всего, по совету брата Карла Федоровича, который любил Крым и изучал его как зоолог на протяжении многих десятилетий.

Карл Федорович Кесслер изучал здесь птиц, потом рыб, в частности в Салгире. Он был одним из основателей российской ихтиологии! Исследовал долину реки, ее течение, лес вокруг. Ему все это очень понравилось, и ему были симпатичны люди, которые тут жили. Есть свидетельства о том, что Карл Кесслер дружил с некоторыми из крымских дачников в этих краях. Его любовь к Крыму, видимо, передалась и брату.

- И вот у Эдуарда Федоровича, - рассказывает Елена, - тоже рождаются дети. Об одном его сыне мы сегодня будем говорить больше, хотя каждый Кесслер заслуживает отдельного разговора, учитывая то, какой вклад они внесли в развитие Крыма! Первый, старший ребенок - это Елена, затем дочь Мария, затем сын Евгений и самый младший сын Александр. Он и есть герой нашего сегодняшнего разговора. Интересно, что Александр родился в тот же день, что и старшая сестра, только с разрывом в шесть лет... Одной из причин почему его отец Эдуард Федорович приехал в Крым, было то, что детей, особенно мальчиков, нужно было учить. Родились они в походах, например родина Александра - Дешлагар (сегодня это село Сергокала в Дагестане - прим. ред.). Это место дислокации 83-го Самурского полка, которым командовал на тот момент Эдуард Федорович. Александр до десяти лет жил на Кавказе - в сложных военных условиях, но отец понимал, что необходимо образование, и он выбрал Крым, потому что в Симферополе существовала великолепная гимназия. Оба его сына окончили Симферопольскую первую мужскую казенную гимназию, а затем отправились в Петербург, в главный университет нашей страны, учиться на естественном факультете. Александр Эдуардович становится химиком и сразу же после окончания университета пишет первую объемную работу в соавторстве с химиком А. И. Горбовым.

Впоследствии однокашник Александра стал другом семьи и был одним из тех, кто повлиял на выбор профессии юным Сашей Ферсманом! Племянник Александра Эдуардовича, сын его сестры Марии, Александр Евгеньевич Ферсман, минералог, кристаллограф, стал еще и основоположником новой науки - геохимии.

- Почему Александр Кесслер выбирает этот факультет? - рассуждает Елена. - Семья вообще очень близка к естественным наукам, и дети выбирали то, чем хотели заниматься. И старший брат, Евгений, тоже поступает в тот же университет, но учится на агронома и минералога. Любопытно, что вся переписка деканата и ректората с родителями идет через Александра, он был более серьезным молодым человеком. А потом, когда умирает отец, когда юноши были на втором курсе, все вопросы решает именно Александр.

Александр Кесслер со временем меняет сферу научных интересов, и из химии переходит в метеорологию. К этой идее его, возможно, подтолкнуло правительство: во многих газетах и журналах того времени появляются призывы создавать метеостанции: без них, без наблюдения за погодой сложно и порой невозможно понять перспективы урожайности. Александр Эдуардович увлекся этой темой и всю свою жизнь посвятил ей.

МЕТЕОРОЛОГИЯ В КРЫМУ

- Мы сейчас подошли, в общем-то, к главному, - говорит Елена, - что Александр Кесслер сделал для Крыма, какое наследство оставил в своем замке. Это Кучук-Тотакойская метеостанция, первая в Крыму частная стационарная метеостанция, с момента создания она работала бесперебойно во все сложные времена! Создана она была уже достаточно взрослым человеком, в 1891 году Александру Эдуардовичу было уже около тридцати лет. Именно для этой метеостанции на семейном совете он попросил передать ему верхние этажи, практически все здание Кесслеровской дачи.

- Эта часть замка, - продолжает Илья, - очень подходила для установки приборов: астрономических приборов, телескопов, приборов для наблюдения за ветром. Для этого и были использованы башни. Но помимо них также на территории поместья примерно три километра занимали так называемые метеорологические ящики: стационарные метеорологические установки, в которых внутри, на ножках, находился ящик, а в нем приборы для слежения за скоростью ветра, за направлением ветра, за температурой и за влажностью. Мы нашли их фотографии, похожие ящики до сих пор используются в работе метеорологов. Они есть на Демерджи, например. Совсем недавно смотрели фильм прошлого года о Кольском полуострове, и там стоят такие ящики и сейчас. Принцип работает! Понятно, что в центральных районах страны имеются уже другие - цифровые - методы наблюдения, и поэтому метеостанция в Крыму исчерпала себя в 1980-е годы… Но работала почти сто лет!

- Александр Эдуардович к этому очень серьезно относился, - рассказывает дальше Елена. - И в самом начале, когда метеостанция была создана, он всю семью, всех своих родных, особенно племянников, гонял каждое утро к этим ящикам, чтобы они записывали результаты. Каждый должен был постоять возле одного, потом другого ящика какое-то время, нужно было наблюдать! И вся семья, особенно детки, ходили в любую погоду ежедневно. И все результаты, которые получали на Кучук-Тотакойской метеостанции, все сводки ежедневно передавались сначала в Симферополь, из Симферополя в Одессу, а из Одессы уже по телеграфу - в Санкт-Петербург! В главную физическую обсерваторию! Думаю, оба брата, Евгений и Александр, поощряли любые попытки знаний у детей, как, собственно, в свое время их родители. Во всяком случае у Александра Евгеньевича Ферсмана мы встречаем воспоминания о том, что вот тут мне помог дядя, тут мне объяснил дядя, тут дядя с друзьями меня как-то направили. Несмотря на то что в советское время не все можно было рассказать и Ферсман пишет как бы вскользь, но даже сквозь строки читается, что семья была дружная...

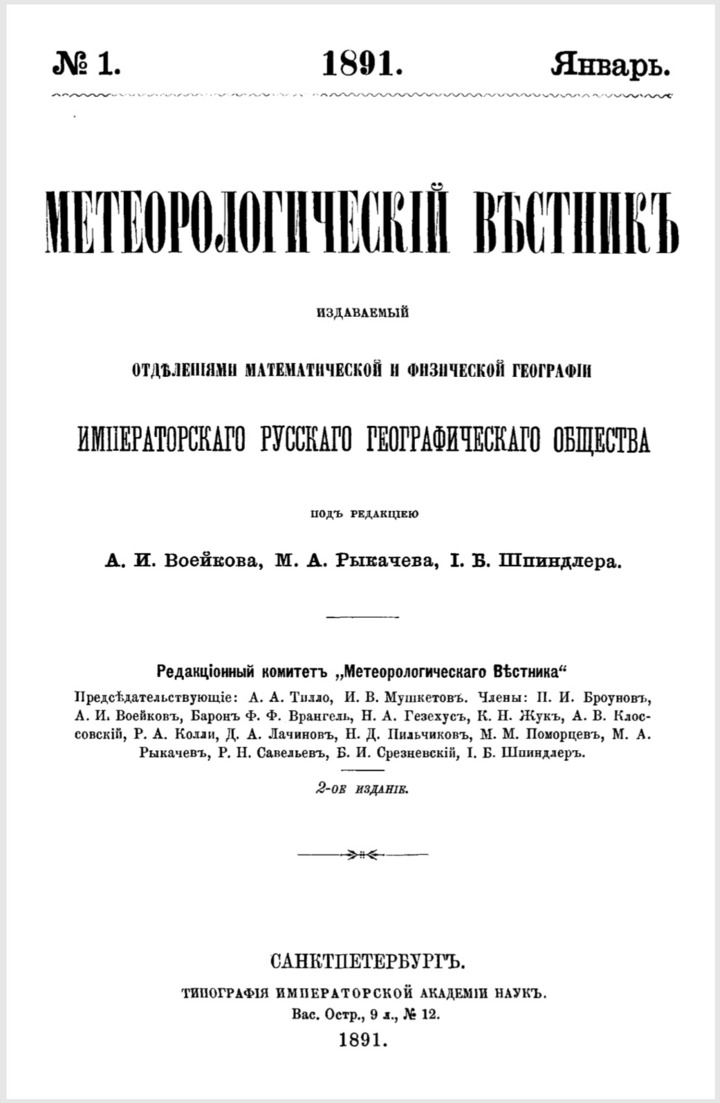

Александр Эдуардович был среди учредителей журнала «Метеорологический вестник». Учредителей было много, журнал несколько раз менял свое название, но самое главное, что было решено, что с людей, с общественности, не будут собирать деньги. Журнал содержали ученые: метеорологи, химики, позже климатологи. Именно они, как бы мы сейчас сказали, скидывались на создание журнала. Изначально их было девяносто семь человек. Александр Эдуардович был один из самых активных.

- Пролистывая один из номеров, я наткнулась там на одну очень интересную, на мой взгляд, историю. В начале 1890-х годов выходит статья о том, что в Крыму в июне стоит страшнейшая погода! 19 июня почти минус 20 градусов, лютый холод! Три дня лежит снег, и, как там написано, крестьяне плачут, потому что погиб весь урожай, и плодовых, и зерновых! И это один год, потом другой год, потом третий, начался уже серьезный голод! И там была уже политическая история, когда южные регионы, которые не подверглись этому циклону, помогали Крыму...

Постепенно наш герой увлекается еще одной наукой - новой для того времени климатологией. При этом Александр Кесслер не предает метеорологию, и именно эту науку в сложное революционное время преподает на кафедре вновь созданного Таврического университета.

- В то время он уже профессор метеорологии, - говорит Елена. - Тогда в университете была даже кафедра метеорологии. Растили специалистов для сельского хозяйства. Речь шла о том, что в Крыму серьезно начало развиваться сельское хозяйство и без наблюдений за погодой успехи в сельском хозяйстве невозможны. Поэтому здесь все-таки растили не синоптиков, а специалистов более широкого профиля, которые понимали, на какие моменты надо обращать внимание. Александр Эдуардович преподавал в университете уже после революции, с 1920 года. И в дневниках Вернадского есть свидетельство одной печальной истории. Владимир Вернадский, тогда уже ректор, пишет о том, что Александр Эдуардович рассказал ему, что на метеостанцию напали неизвестные бандиты, разграбили дом, но метеостанцию не тронули... Им были не интересны приборы. К счастью для науки! И после этого Вернадский предлагает, чтобы метеостанция уже не оставалась частной, а перешла под крыло университета, став его подразделением, а Александру Эдуардовичу он сразу же делает предложение преподавать. То есть он спасает и Кесслера, и станцию! И еще просит, чтобы была написана такая специальная бумага, прошение о том, что метеостанции должна принадлежать какая-то земля, чтобы вышкам было где стоять. Земля Кесслеров к тому времени была уже конфискована советской властью. Но Вернадскому удается договориться, и землю приписали к метеостанции, дело Кесслера продолжало работать!

К тому времени Александр Эдуардович был уже совершенно больным человеком. Ему было около шестидесяти лет, в стране гражданская война, голод. Он очень сильно болеет и просит, чтобы его поселили где-то при университете.

- Такое интересное слово он употребил, - вспоминает Елена, - «в каморке при университете»… Это воспоминание есть в письме его ученика, но мы с краеведами пока не знаем, что это за место, где именно Александр Эдуардович жил... Но я думаю, что рано или поздно найдем! Александр Эдуардович болел в этой своей каморке, но прожил до 1927 года, пережил все эти сложные времена и занимался любимым делом, преподавал. Он был очень слаб, студенты помогали ему приходить на кафедру, практически приносили его, но он преподавал, и это было очень важно! Он выполнял то, к чему был расположен. До революции занимался не только метеорологией, но и общественной деятельностью: был членом Дворянского и Земского собраний, входил во многие комитеты, которые занимались сельским хозяйством. Например, в Садоводческий комитет, в Лесоохранительный комитет, Землеустроительный комитет и многие другие. Во всех Александр Кесслер работал очень активно! Человек был равно одарен во многих областях и, несмотря на серьезные бытовые сложности, продолжал вносить свою лепту в дело науки.

ЛЕС, ЗАЙЦЫ И ФИЛЛОКСЕРА

Сегодня Елена и Илья Голенко, а также местные краеведы находятся еще только в процессе изучения деятельности Александра Кесслера и членов его семьи. Каждый из них внес свой значительный вклад в науку и общественную жизнь, и каждый из них заслуживает отдельного рассказа.

- Кесслеры оставили свой след во многих областях жизни Симферополя, - продолжает Елена. - И чем больше открываешь, тем больше понимаешь, что эти люди все вместе и по отдельности важны для Крыма и России. Вся жизнь Александра Эдуардовича Кесслера - вложение во что-то. У него не было своей семьи, и он много времени уделял племянникам и ученикам. А его метеостанция была звеном в огромной цепочке метеостанций по всей России, стационарных и временных, и это создавало систему наблюдений, систему прогноза климата, прогноза сельского хозяйства. Это все часть большой-большой единой работы, которая невозможна без этих маленьких винтиков. Александр Кесслер был частью большого труда. Надо еще упомянуть, что большая работа проводилась им по созданию лесной зоны вдоль Салгира, в Салгирской долине. Если посмотреть на фотографии конца позапрошлого века, то на этой территории нет такого огромного количества лесных насаждений. Скалы достаточно пустынные, голые, без деревьев. Это именно Александру Эдуардовичу принадлежит идея высадки сосны на этих холмах. Сейчас мы называем этот лес Кесслеровским, и вполне заслуженно! В то время шла большая дискуссия о том, что нужно делать, что полезнее для Крыма. Если вдоль Салгира высадить деревья, они будут пить воду, и воды станет меньше (а ее и так в Крыму немного!). Но с другой стороны, если высаживать деревья, они создадут тень, и эта вода не будет испаряться! Теория Александра Эдуардовича возобладала, и в Салгирской долине стали высаживать деревья, создавать микроклимат. Климат стал лучше, воды меньше не стало, что в дальнейшем привело еще и к созданию знаменитого водохранилища. Все это этапы, шаги большой системной работы по благоустройству, улучшению Крыма. Во все времена все ученые в России задавались вопросом, к чему стремиться, что можно сделать, чем можно еще улучшить ситуацию? В тот период их деятельность, была порой, может быть, маленькой, не всегда заметной. Но работа велась день за днем, в самых разных направлениях предпринимались начинания, которые имели значение, и их результаты сделались видны впоследствии.

- Для меня совершенно однозначно, - говорит Илья, - что они просто так жили и делали именно то, что должны. Я думаю, именно так они чувствовали. Они обладали знанием. У них были свои сады, и они тоже, что называется, боролись за урожай. Они не просто занимались наукой ради науки, они ее делали прикладной. С Александром Эдуардовичем связано несколько забавных историй, которые уже гуляют по Интернету, и они произошли на самом деле. Например, рассказ о том, как он вместе с братом Евгением попытался спасти огромное количество садов на полуострове. Дачники объединились в разных уголках Крыма и решили защитить свои сады от зайцев. Но сначала Александр Эдуардович попробовал определенный способ отпугнуть их у себя на территории. Получилось хорошо! И тогда он сделал в Садоводческом комитете доклад о том, что очень хорошо помогает против зайцев и не портит молодые деревья, даже самые молоденькие побеги, а просто отпугивает животное сочетание нафталина и рыбьего жира. Если этим составом обмазать деревья осенью, то зимой зайцы эту кору не едят, и весной яблони и вишни прекрасно цветут, и состав не наносит плодам никакого вреда. И вот три друга - братья Кесслеры и Конради - решили большие территории своих садовых участков вымазать таким образом. Помазали. К весне большая часть растений почернела и примерно пятьдесят процентов погибло! А зайцы живы! Зайцы не подходили туда, но деревья погибли. Эта история началась в 1900-1901 годах и длилась несколько лет, а потом вроде о ней забыли. Ну, попортили три хозяина свои сады, доложили об этом на собрании в Садоводческом комитете, и ладно. Но Александр Эдуардович не успокоился! Он не понимал, почему такое могло произойти. Стал исследовать. Потом понял, что все-таки что-то было не то в составе, потому что в первый раз все у него на участке сработало. И спустя четыре года он отправил образцы на проверку в Петербург, в главную экспертную комиссию, чтобы проверили, что же там такое... И выяснилось, что нафталин был качественным, а вот рыбий жир, который они купили в известной аптеке в Симферополе, оказался подделкой! Причем далеко не безвредной! Представляете, люди тоже покупали тот же рыбий жир?! В Симферополе началось уже совершенно другое дело против этой аптеки... А Александр Эдуардович не просто обелил свою репутацию химика, но и спас многих клиентов этой аптеки!

- А вторая история связана с виноградарством. В конце XIX века по всему Крыму, да и по всей Европе, стали высаживать новые сорта винограда, и лозы заказывали из Америки. Братья Кесслеры тоже занимались выращиванием винограда. Американская лоза приехала с ужасным паразитом, как мы сегодня знаем, с филлоксерой! Виноград погибал в Италии, во Франции, в Германии, а что происходит, никто не понимал. В России был создан комитет для определения причины заболевания. В этот комитет входил и Александр Кесслер. До сих пор неизвестно, как с филлоксерой бороться, лозы просто вырезают, сжигают, но, по крайней мере, причину гибели лоз мы сегодня знаем - благодаря в том числе и Александру Эдуардовичу. Человеку обширных знаний! Дотошному, внимательному и такому, что если уж помогает, то не откажешься, как писали родственники, - с улыбкой завершает рассказ Елена Гореликова-Голенко.