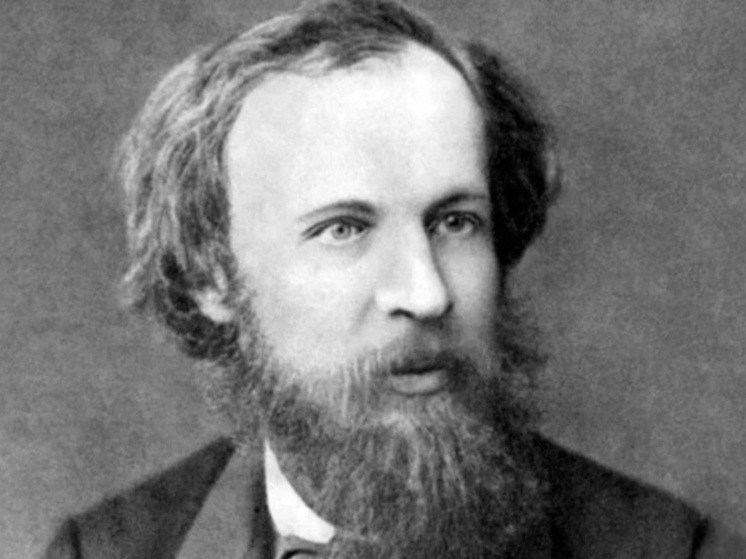

В этом году исполняется 170 лет начала преподавательской деятельности такой выдающейся личности, как Дмитрий Иванович Менделеев, которую он начал в Симферополе. Энциклопедии описывают его как русского ученого-энциклопедиста: химика, физико-химика, физика, метролога, экономиста, технолога, геолога, метеоролога, педагога, воздухоплавателя и приборостроителя. Он был профессором Санкт-Петербургского университета; членом-корреспондентом по разряду «физический» Императорской Санкт-Петербургской академии наук. Но в первую очередь он был мировым ученым, так как главное открытие его жизни - «Периодический закон химических элементов» - оказался одним из фундаментальных законов мироздания. А уже таблица, которую больше всего вспоминают в связи с именем ученого, - это лишь вывод, изображение самого закона.

Симферополь оказался в числе тех немногих городов, где работал знаменитый ученый. Студенческие годы Менделеева прошли в Санкт-Петербурге. Золотого медалиста Главного педагогического института приглашали остаться в учебном заведении - «далее усовершенствоваться в химии». Однако сырой климат да активное обучение привели к заболеваниям. А тут врачи стали советовать подлечиться в южных регионах империи. И тут пришел из министерства просвещения список направлений для распределения молодых специалистов, а среди них - должности преподавателей естественных наук в Одессе и в Симферопольской гимназии.

В августе 1855 года, когда шло это распределение, в Крыму подходила к концу тяжелая Крымская война. Будущий учитель решил выбрать работу в Одессе, но в канцелярии (как это и до сих пор бывает) перепутали документы, и Дима Менделеев с удивлением узнал, что должен отправляться в тыловой город - Симферополь. Тут и возникает вопрос: почему формулярный список, находящийся на хранении в Крымском республиканском госархиве, свидетельствует, что Д. И. Менделеев получил назначение старшим учителем естественных наук в Симферопольскую мужскую казенную гимназию 17 августа 1855 года, а к работе он приступил только в начале октября.

Молодой учитель

Перед отъездом в Симферополь Менделеев побывал на приеме у знаменитого петербургского врача, а позднее придворного медика Николая Здекауера: врачи подозревали чахотку у Дмитрия, а Здекауер усомнился в этом диагнозе. На всякий случай он вручил Дмитрию Ивановичу рекомендательное письмо к «находившемуся где-то в Крыму Н. И. Пирогову».

Молодой специалист (а Менделееву тогда шел только двадцать второй год) приехал в Симферополь и оказался в непривычной обстановке, без особых средств к существованию. К тому же в маленьком прифронтовом городе он столкнулся с приметами Крымской войны.

- Вся местность, начиная от Перекопа, опустошена, - вспоминал позднее Дмитрий Иванович. - Нигде не видно травки: всю съели волы, верблюды, везущие страшно бесконечные обозы раненых, припасов и новых войск.

Несмотря на невероятную перегрузку, великий русский хирург Николай Пирогов не отказался принять юного Менделеева и, осмотрев его, пророчески сказал, что тот переживет и Здекауера, и Пирогова. Никакой чахотки не оказалось, а кровотечения появлялись от неопасного для жизни порока сердечного клапана. Уже через много лет Дмитрий Иванович вспоминал своего спасителя: «Вот это был врач! Сразу мою натуру понял!»

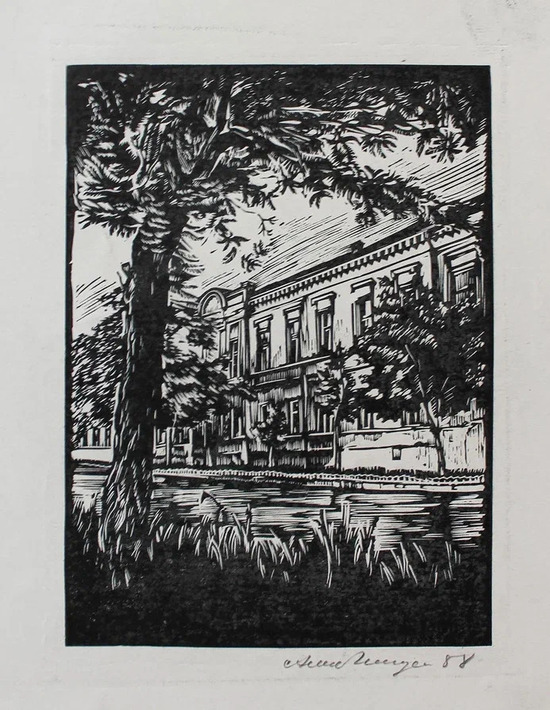

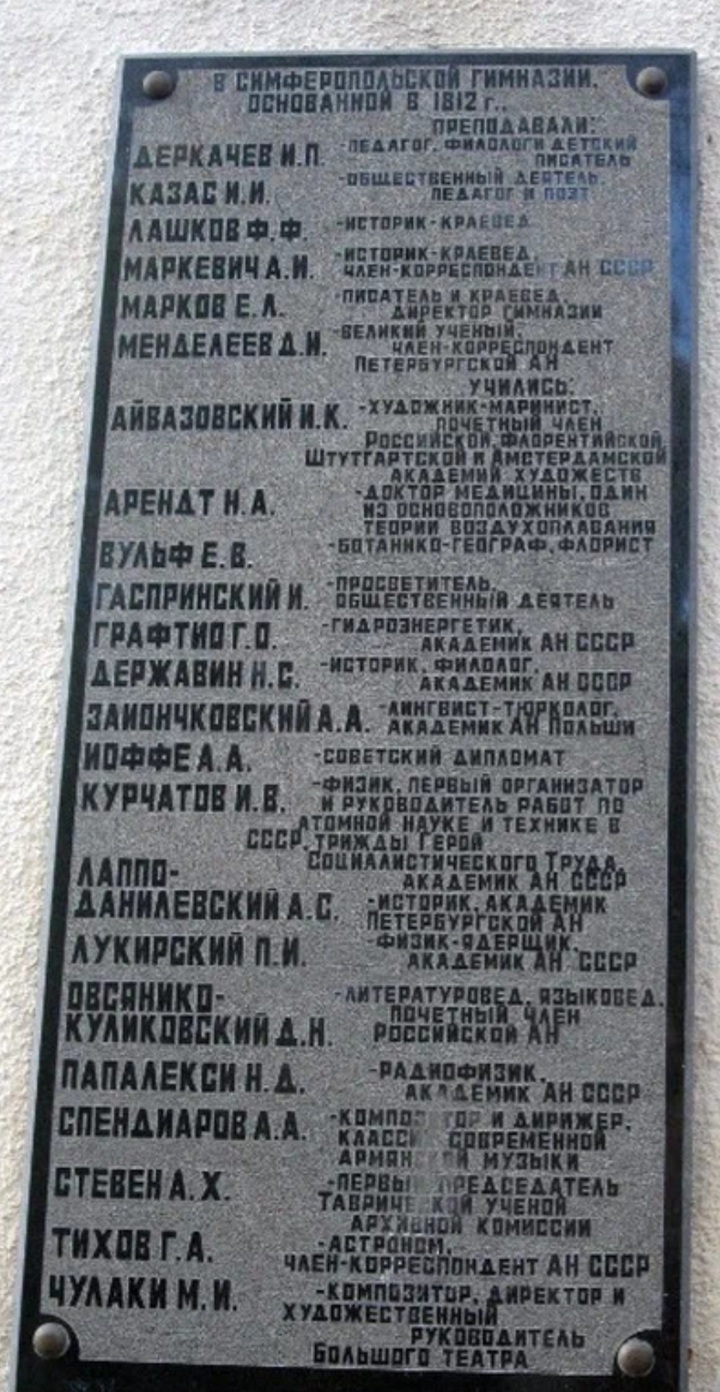

В краеведческой литературе часто высказывались сомнения, работал ли Менделеев в гимназии. Документы и воспоминания самого Дмитрия Ивановича свидетельствуют: да, работал. На втором этаже гимназии и в ее пансионе действительно находился лазарет (возможно, что именно тут и встретились два великих русских человека), но занятия в двух старших классах все же не прекращались. На первом этаже гимназии, в квартире инспектора Саввы Дацевича, Дмитрию Ивановичу выделили комнату для жилья. По официальным документам, 17 августа 1855 года Менделеев получил «должность старшего учителя естественных наук в мужской казенной гимназии (ныне - гимназия № 1 им. Курчатова на Екатерининской, 32) с жалованием в 393 рубля 15 копеек».

Грустные воспоминания о городе С.

В свободное от занятий время Менделеев часами ходил по улицам города, беседовал с участниками обoроны Севастополя. Это видно из его писем и воспоминаний. Вот строки из письма от 19 октября 1855 года:

- Погода чудная, какой нет в Петербурге и в июне месяце... Есть близ самого города прекраснейшие местности, так что иногда между домами мелькают чудные виды... которые рисует холмистая местность, беловатые известковые обрывы и купы деревьев, особенно высокие и стройные, рядами посаженные тополя...

Но о Симферополе у него остались и не очень хорошие воспоминания. Он писал:

- Невеселая жизнь выпала мне на долю, да, правда, веселья я не искал, хотелось спокойствия, маленьких удобств. Ни того, ни другого не имеют почти все жители Симферополя; главнейшая причина всего - страшнейшая дороговизна и теснота... В городе на улицах, на огромнейшем базаре, в каждой лавке, в каждом дому толкотня страшная. Везде лазареты, и у нас верхний этаж гимназии занят ими же… Пыль страшная, так что и выходить не хочется, тем более что часто приходится слышать запах лазаретов и дыму… Приходится сидеть под окном, глядеть на цветущие еще под окном розы да на опавшее персиковое дерево, под которым ковыляют по двору больные солдаты.

- В Симферополе я не имел порядочного обеда, я не имел своего угла - ничего еще нельзя было достать, должен был жить вместе с инспектором, комната которого не топилась. Дрова так дороги, что нашему брату не по карману, я не имел ни знакомства, ни книг, ни даже всех своих вещей, которые отправил в Одессу, а потому время текло и скучно, и без пользы. А я чувствовал много еще сил нетронутых, да и здоровье не могло укрепляться в нетопленой комнате.

Тем временем в Симферополь приходили новости о ходе военных действий:

- В этом много интересного, - отмечает Менделеев. - Особенно впечатлил меня рассказ о взятии Малахова кургана - об этой кровавой стычке горстки людей, захваченных врасплох после страшной бомбардировки, об этой битве против трех тысяч, когда помощь не могла прийти по недостатку распорядительности, ибо все командиры уже при начале сражения были ранены... Боевые действия от нас за 50 верст, а здесь как ни в чем не бывало, будто за тысячу, идут классы гимназии, театры, разгул и кутеж. Ко всему привыкли. Главнейшим развлечением служат занятия по гимназии.

Известно, что знаменитый Александр Стевен (сын основателя Никитского сада) с отличием окончил Симферопольскую губернскую мужскую казенную гимназию, а затем физико-математический факультет Петербургского университета, а одним из его первых учителей в Симферополе был будущий великий химик Дмитрий Менделеев, который, возможно, и приобщил юношу к точным наукам.

Легенды о Менделееве и водке

Сколько легенд породило пребывание знаменитого химика в Крыму! И они продолжают рождаться. Еще в украинские времена в газете «Главный проспект» была написана «замечательная» заметка о пребывании Менделеева в Крыму. Она была озаглавлена так: «А знаете ли вы, что, если бы не Симферополь, Менделеев не изобрел бы водку».

В этой небольшой заметке авторы допустили много фактических ошибок. Но самой главной было, конечно, это широко распространенное во многих СМИ утверждение: «Менделеев водку изобрел». Вообще Дмитрий Иванович - личность легендарная, и ему приписывают целый ряд замечательных высказываний, например: «Настоящий химик может налить из ведра в пробирку» или «Лучшие мужья - это химики: они пьют казенный спирт на работе, а жалованье несут домой».

Легенду о водке подхватили и троллейбусные гиды: мол, «да, Менделеев изобрел водку и именно в Симферополе!»

Была подобная искаженная информация и в еженедельнике «Республика Крым». Несмотря на многочисленные опровержения этой выдумки, в газете «Первая Крымская» опять появилась статья «Тайные страсти Дмитрия Менделеева», из которой можно узнать: «Ходят легенды, что, кроме таблицы, великий химик изобрел... водку. На самом деле этот горячительный напиток существовал уже много веков, а ученый лишь рассчитал идеальное соотношение спирта с водой, то есть крепость водки - 38 градусов. Но для упрощения расчетов налога на алкоголь чиновники округлили ее до 40».

И это опять неправда! Да, была у Менделеева докторская диссертация «О смешивании спирта с водой», но ни к «изобретению водки», ни к определению процентов она отношения не имела.

А что же изучил Дмитрий Иванович? Всего лишь то, что определенные смеси воды и спирта ведут себя странно - уменьшаются в объеме. Если бы водку делали по-менделеевски (а, по его расчетам, она должна быть около 45 градусов), то производитель был бы в убытке. Ну, представьте: вы сливаете в одну емкость 55 литров воды и 45 - спирта, а в результате у вас не 100 литров водки, а много меньше!

Интересно и то, что многие люди считают, что надпись на бутылках «40 об.» означает «40 оборотов». Но это опять заблуждение! Смеси жидкостей обозначают как в «объемных процентах», так и в «массовых». Вот это «об» и означает «объемные».

А 40-градусная водка существовала задолго до Менделеева и называлась «полугар» - из-за того, что при сжигании ее объем уменьшался вдвое. Некоторые ссылаются на то, что Менделеев участвовал в «комиссии по водке», но он там работал недолго, никак не обсуждал цифру в 40 процентов, а только акцизные налоги, а это и ныне - актуальная вещь!

А автором легенды об изобретении, как оказалось, выступил некий Вильям Похлебкин, «научные» изыскания которого в книге «История водки» уже много лет вызывают насмешки химиков-профессионалов. А поддерживает эту легенду кто? Понятно - производители водки, для которых знаменитый Менделеев выступает бесплатной рекламой: «Он ведь плохого не изобретет!» В изданной в 1906 году работе «К познанию России» великий химик сам опроверг все эти выдумки: «По личному примеру знаю... я на своем веку никогда водки не пил и даже вкус ее знаю очень мало, не больше вкуса многих солей и ядов».

Великое наследие ученого

Менее месяца проработал Менделеев в Симферополе. Наконец из Петербурга сообщили о том, что планировавшееся ему место в Одессе не занято и что он может переехать туда. 30 октября Дмитрий Иванович покинул Крым.

- Все сердечно сожалеют о вас, - писал инспектор, с которым он делил комнату. А директор гимназии отметил «прекрасные качества души и достоинства служебные» молодого преподавателя.

Сам ученый, как бы подводя итог сделанному за долгую жизнь, говорил о своих трех «службах Родине», начиная со своей работы в Крыму:

- Начав с учительства в Симферопольской гимназии, я выслужил 48 лет Родине и Науке. Плоды моих трудов, прежде всего - в научной известности, составляющей гордость - не одну мою личную, но и общую русскую… Первая служба - на поприще научном, вторая - на ниве просвещения. Лучшее время жизни и ее главную силу взяло преподавательство… Из тысяч моих учеников много теперь повсюду видных деятелей, профессоров, администраторов, и, встречая их, всегда слышал, что доброе в них семя полагал, а не простую отбывал повинность. Третья моя служба Родине наименее видна… Это служба на пользу роста русской промышленности…

Наследие Дмитрия Ивановича Менделеева велико. Ученый оставил будущим поколениям свыше 500 печатных трудов. Его имя увековечено в названиях улиц, учреждений, учебных заведений. Одна из таких улиц есть и в Симферополе. В марте 1904 года новую улицу, возникшую на так называемом Султанском лугу, назвали Менделеевской.

С каждым годом значение изобретений Менделеева становится все заметнее. Написанный им двухтомник «Основы химии» до сих пор считается одним из лучших для изучения общей и неорганической химии. А потому есть предложение не строить рекламные кампании и легенды на имени ученого, а присвоить ему звание «почетного крымчанина»!